Pour souligner la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, nous présentons une initiative qui œuvre à l’inclusion systématique des voix autochtones dans l’écosystème documentaire canadien : la plateforme de publication numérique RavenSpace.

Pour ce faire, nous nous sommes entretenu·e·s avec Darcy Cullen, directrice des Presses de l’Université d’Alberta et initiatrice du projet RavenSpace, ainsi qu’avec Mavis Dixon, gestionnaire des relations commerciales de la plateforme.

La marginalisation des savoirs autochtones en recherche

« Historiquement, les spécialistes en savoirs autochtones issu·e·s des communautés (donc sans diplôme universitaire) n’étaient pas reconnu·e·s comme des pairs dans le processus d’évaluation scientifique », expliquent les intervenantes.

Effectivement, les modes de légitimation des connaissances scientifiques entretiennent un lien avec le système colonial puisqu’ils dépendent largement de leur inclusion dans des cursus académiques et de modalités de transmission comme l’écriture, qui donnent lieu à des documents rédigés majoritairement dans des langues coloniales. Des formes moins institutionnalisées de création et de transmission des connaissances – dont certaines sont au cœur des savoirs traditionnels, telles que l’oralité ou la pratique –, risquent d’être exclues, décontextualisées, reformulées ou déformées.

Ces dynamiques privilégient les perspectives et les discours des universitaires extérieur·e·s aux communautés, au détriment des spécialistes issu·e·s de ces communautés.

Comment la plateforme RavenSpace enraye-t-elle cette dynamique institutionnelle ?

L’autodétermination éditoriale

Fondé aux presses de l’Université de Colombie-Britannique avec divers partenaires, RavenSpace publie des documents de recherche dynamiques produits par, avec et au profit des communautés autochtones canadiennes, en collaboration avec des professeur·e·s universitaires, des éducateur·trice·s et des éditeur·trice·s.

Avant d’entamer le processus d’écriture, « RavenSpace encourage les auteur·trice·s potentiel·le·s à réfléchir aux objectifs de leur publication et au public visé. » Une fois le contenu produit et modelé en vue de sa publication, l’équipe veille à ce que le processus d’évaluation par les pairs soit conceptualisé et mis en œuvre en collaboration avec les auteur·trice·s et les autres membres des communautés concernées : « Les évaluateur·trice·s communautaires sont sélectionné·e·s et invité·e·s à évaluer le travail individuellement et collectivement, dans le cadre d’une conversation ouverte, guidée par des questions sur le contenu et la présentation. »

Tout en s’appuyant sur certaines normes académiques traditionnelles, le processus éditorial de RavenSpace rompt également avec certaines conventions afin de remplir sa mission première et de promouvoir la souveraineté culturelle des peuples autochtones impliqués dans le processus. L’équipe mène deux types d’évaluation par les pairs : l’évaluation académique et l’évaluation communautaire. Cette dernière ne cherche pas à reproduire l’évaluation « à l’aveugle » ou anonyme ; il s’agit plutôt d’un processus ouvert de confiance et d’évaluation qui implique les détenteur·trice·s de connaissances communautaires, les expert·e·s culturel·le·s et les lecteur·trice·s et utilisateur·trice·s visé·e·s par la publication. Il s’agit d’une étape importante dans l’élaboration d’un travail final qui aura une valeur et une utilité pour la communauté, conformément à l’objectif de publier les fruits de la recherche autochtone menée avec et par les peuples autochtones au profit de ces derniers.

En travaillant avec RavenSpace, les membres des Premiers Peuples acquièrent un plus grand degré d’autodétermination : « Chaque publication respecte les choix effectués par les auteur·trice·s quant à la manière dont les connaissances doivent être présentées et représentées. Ces choix peuvent par exemple émaner des conceptualisations spécifiques de leur communauté en matière de pratiques de partage des connaissances. »

Publications interactives et créativité numérique

Mais la démarche de RavenSpace dépasse largement la phase d’évaluation par les pairs. L’utilisation créative des technologies numériques permet à RavenSpace de rendre les savoirs accessibles et interopérables, et ce, à travers une multitude de communautés et de générations.

« Dans le cas des publications interactives riches en contenu multimédia, le processus éditorial s’étend à la conception, à la réflexion sur les publics cibles et les objectifs des projets, ainsi qu’à la prestation de conseils, que nous avons fournis dans le cadre d’ateliers par le passé », expliquent Cullen et Dixon.

L’une des principales manifestations de cette créativité numérique est l’intégration de protocoles lors de la création d’œuvres publiées par RavenSpace. Ces « protocoles autochtones » sont à la fois conceptuels et techniques. Tout d’abord, ils permettent d’entretenir une discussion sur les droits et autorisations liées aux œuvres produites par RavenSpace en des termes qui sont représentatifs des réalités autochtones. Ces protocoles invitent aussi les auteur·trice·s et les éditeur·trice·s à avoir des conversations franches et nuancées sur la manière dont le contenu est présenté et cadré. Par exemple, on peut déterminer que la provenance est un élément prioritaire dans le contexte d’une œuvre donnée, et l’inclure dans les métadonnées !

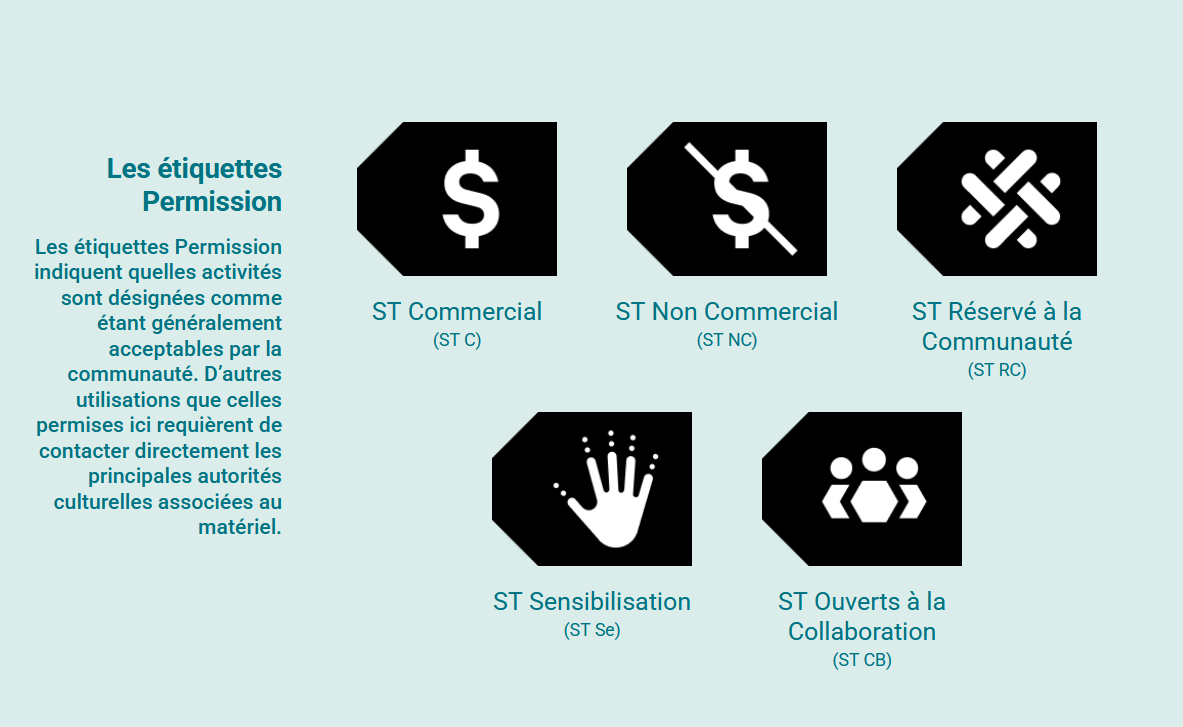

Afin de déterminer les protocoles pertinents à mettre en œuvre, l’équipe de RavenSpace s’appuie sur des outils similaires aux licences Creative Commons (voir notre note de recherche) : les étiquettes de savoirs traditionnels (ST).

Développées par l’organisme Local Contexts, « les étiquettes ST permettent l’inclusion de protocoles locaux concernant l’accès et l’utilisation de l’héritage culturel circulant en format numérique à l’extérieur des contextes communautaires. Les étiquettes ST identifient et expliquent les règles et les responsabilités spécifiques à une communauté quant à l’accès et à l’utilisation future des savoirs traditionnels. Ceci inclut du matériel sacré ou cérémoniel, du matériel ayant des restrictions liées au genre, des conditions saisonnières d’utilisation ou encore du matériel spécifiquement conçu à des fins de sensibilisation. »

Celles-ci ont notamment aidé l’équipe à développer un format spécifique de métadonnées. Mais, comme l’expliquent Darcy Cullen et Mavis Dixon, « les étiquettes fournissent une structure pour les premières discussions entre les auteur·trice·s et l’éditeur·trice sur les protocoles culturels spécifiques à chaque nation concernant la manière dont différents types de documents doivent être conservés, consultés et partagés. »

Un exemple : As I Remember It

L’œuvre autobiographique As I Remember It : Teachings (Ɂəms tɑɁɑw) from the Life of a Sliammon Elder par Elsie Paul, avec Paige Raibmon et Harmony Johnson, qui réunit séquences d’animation, enregistrements vocaux, cartes interactives, photographies et matériel didactique, est exemplaire de ce processus de création.

Ce document numérique contient l’histoire du peuple ɬaʔamɩn (qui se situe dans le district régional de Sunshine Coast, en Colombie-Britannique) et ses enseignements les plus importants tels qu’ils ont été mémorisés par Elsie Paul. D’abord publié en tant que livre en format traditionnel sous le titre de Written as I Remember it: Teachings From the Life of a Sliammon Elder, l’ouvrage propose de corriger les interprétations incorrectes, et parfois inappropriées, formulées précédemment par les personnes allochtones au sujet du peuple ɬaʔamɩn.

As I Remember It comporte quatre chapitres thématiques principaux : territoire, colonialisme, communauté et bien-être. Une section supplémentaire permet aussi aux lecteur·trice·s de se familiariser avec la langue ɬaʔamɩn.

Avant de pouvoir consulter l’oeuvre, un message apparaît à l’écran, intitulé « Protocole pour être un·e invité·e respectueux·se » :

« Ce site est un territoire ɬaʔamɩn : il fonctionne selon le protocole ɬaʔamɩn. En d’autres termes, les règles habituelles d’Internet ne s’appliquent pas ici. ʔəms tɑʔɑw (nos enseignements) sont très précieux et, pour les protéger, nous invoquons le protocole d’accueil [guest-host protocol] ɬaʔamɩn pour régir ce site et ses visiteur·euse·s […] En tant que ɬaʔamɩn, peuple côtier, nous voyageons en bateau. Lorsque nous visitons un autre endroit, nous nous identifions, décrivons notre relation avec l’hôte, clarifions nos intentions et demandons à débarquer. »

Chaque lecteur·trice doit ensuite consentir à ce protocole en cliquant sur le bouton « Débarquer – Je suis d’accord », garantissant ainsi une continuité entre l’expérience de lecture et les pratiques traditionnelles issues de la culture de l’autrice.

En explorant l’ouvrage, les lecteur·trice·s rencontrent plusieurs instances d’étiquettes ST. Par exemple, l’étiquette ʔəms naʔ (ci-contre), qui réfère à la sensibilité aux différences culturelles, est affichée lorsque l’autrice veut signifier que les enseignements, lois et pratiques mentionnées sont détenues et gérées collectivement par le peuple ɬaʔamɩn.

La suite

L’initiative RavenSpace s’inscrit dans la lignée d’une série de déclarations — comme la Declaration on the Rights of Indigenous Peoples Act (DRIPA) ou la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones (UNDRIP) — dont l’un des objectifs est de garantir la préservation des cultures des peuples autochtones d’une façon qui soit respectueuse des pratiques propres à chaque nation.

Plus spécifiquement, comme l’expliquent Darcy Cullen et Mavis Dixon, « nous travaillons à faire reconnaître le rôle positif de l’édition dans la promotion de l’autodétermination, de la gouvernance et de la reconnaissance des traités, des droits et des titres des peuples autochtones ».

Pour en apprendre davantage sur un projet similaire, qui vise à assurer l’autodétermination des nations autochtones canadiennes dans le milieu documentaire, nous vous invitons à consulter notre précédent billet de blogue sur le projet de révision du Répertoire de vedettes-matière de l’Université Laval.

Veuillez prendre note que les entrevues ont originellement été menées en anglais, et que les réponses ont été traduites par nos soins.