Toute équipe éditoriale d’une revue savante s’est sûrement déjà posée la question suivante : devrions-nous passer au libre accès ? Les avantages de ce modèle sont évidents pour le lectorat, mais qu’en est-il pour les revues elles-mêmes ? Afin de préciser les retombées pour les revues, nous avons modélisé l’effet du libre accès sur les consultations de la plateforme d’Érudit. Les résultats sont concluants : pour la première année de diffusion d’un article, le fait d’être librement accessible multiplie par 3,2 le nombre de consultations.

Publication rédigée par Simon van Bellen, Conseiller principal – recherche chez Érudit.

La croissance du libre accès

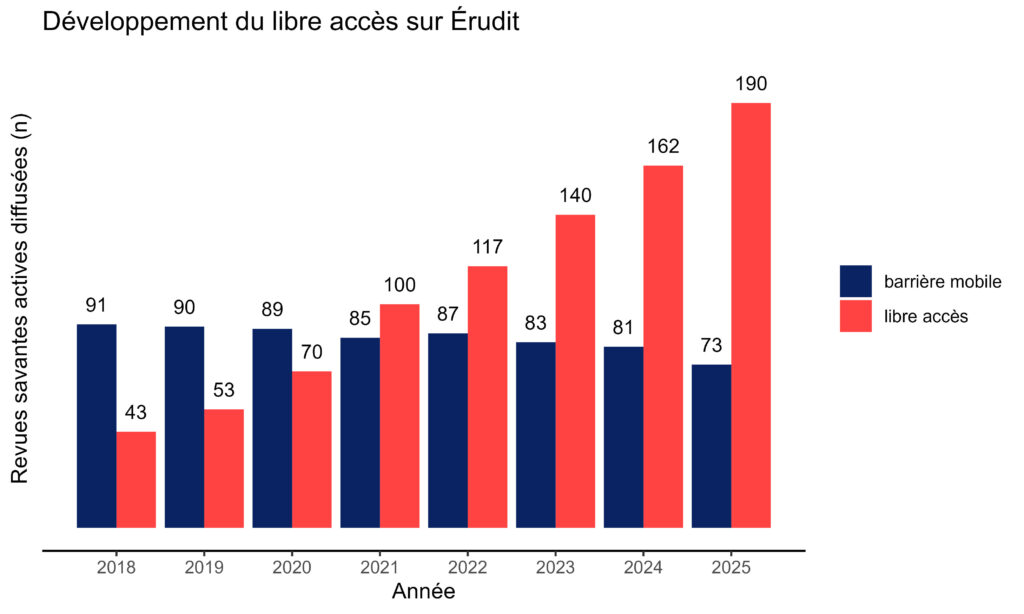

Chez Érudit, le libre accès a été intégré dès la création de la plateforme, en 1998. Aujourd’hui, deux modes de publication coexistent. Le modèle dominant suit le principe du libre accès diamant, qui donne accès immédiatement à l’ensemble des articles d’une revue, sans que les auteur·trice·s n’aient à payer de frais. Depuis près d’une décennie, le nombre de revues utilisant ce modèle est en forte croissance (Figure 1). L’autre mode est celui de la « barrière mobile » : les revues demandent un abonnement pour le contenu publié lors de la dernière année, alors que les numéros plus anciens sont accessibles sans restriction. Les abonné·e·s d’Érudit étant principalement des institutions de recherche et d’enseignement canadiennes, elles permettent à leurs communautés d’accéder à l’ensemble des contenus diffusés sur les pages de la plateforme.

Le libre accès présente un avantage évident en matière de rayonnement des savoirs : les lecteur·trice·s peuvent consulter sans restriction les connaissances les plus récentes. Cependant, la question est plus complexe du point de vue des revues, car l’adoption du libre accès implique généralement une perte des revenus issus des abonnements, alors que de nombreuses revues fonctionnent déjà avec des budgets serrés. En revanche, adopter le libre accès semble bien augmenter le rayonnement des revues¹. Voilà l’hypothèse sur laquelle cette étude s’est penchée.

Différentes façons de rayonner

Quantifier ou même estimer le rayonnement ou l’impact d’une revue est une tâche difficile, et ce, malgré l’existence de nombreux indicateurs. La pertinence des indicateurs courants – pensons notamment au facteur d’impact (FI) – a été abondamment discutée dans la littérature scientifique². Étant calculé en fonction des citations reçues par les articles d’une revue, le FI indique généralement l’usage des revues par les communautés de recherche. Les citations ne reflètent aucunement les autres formes d’impact, comme la lecture et l’apprentissage par le public en général, par les étudiant·e·s dans le cadre d’un cours ou encore par les praticien·ne·s désirant bonifier leurs méthodes de travail.

En revanche, un usage plus vaste, par exemple de la part des sphères non-universitaires, pourrait être capté par des tendances de consultations en ligne. Aujourd’hui, environ 99 % du contenu savant présent sur Érudit peut être consulté par quiconque ayant accès à une connexion web, sans restriction³. Ainsi, les articles scientifiques sur Érudit sont consultés près de 40 millions de fois par année, par des internautes de tous les pays du monde.

Afin de préciser l’effet du libre accès en matière de rayonnement des revues et des articles qu’elles publient, nous avons analysé les nombres de consultations et la diversité géographique du lectorat pour près de 4000 articles. Lors de l’analyse d’un effet (potentiel) du libre accès, il est essentiel de tenir compte des facteurs supplémentaires qui peuvent influencer les niveaux d’usage et la composition du lectorat. Il s’agit notamment de la langue de publication, de la discipline et du sujet de recherche, ainsi que de certaines caractéristiques des articles, par exemple, la présence de mots-clés ou d’une (vaste) bibliographie. Afin de bien identifier l’effet individuel potentiel de chacune de ces variables sur les consultations, nous avons créé un modèle statistique n’impliquant que les variables pertinentes, sélectionnées selon une procédure par étapes.

Nous avons d’abord identifié les variables associées aux tendances de consultation lors de la première année de diffusion. Cet échantillon contenait à la fois des articles en libre accès et du contenu nécessitant un abonnement pour la consultation. Nous avons ensuite analysé les tendances de consultation lors des années 2 à 5 après diffusion, alors que tous les articles étaient accessibles sans barrière. Davantage de détails sur la méthodologie sont présentés à la fin de cette note.

L’effet du libre accès sur les nombres de consultation

Les analyses des consultations de la première année de diffusion confirment que le fait d’être librement accessible a une influence déterminante sur la consultation. Le modèle final, qui tient compte des effets des autres variables pertinentes, démontre que lors de la première année de diffusion, le libre accès multiplie la quantité de consultations par environ 3,2 par rapport aux articles derrière une barrière tarifaire. Ainsi, le mode d’accès est le facteur principal influençant le nombre de consultations.

En ce qui a trait aux consultations des années subséquentes, nous étions curieux·euse·s de voir s’il y avait un effet compensatoire. Est-ce que les articles devenus libres après 12 mois « rattrapent » les articles ouverts depuis le début en termes de consultations ? Un tel effet pourrait – en théorie – s’expliquer par un lectorat revenant sur Érudit pour télécharger le contenu qui lui était inaccessible jusque-là. Or, ce genre d’effet n’a pas été détecté : pendant les années 2 à 5 après diffusion, les articles publiés en libre accès étaient toujours davantage consultés que les articles devenus libres. Au bout de cinq ans après diffusion, le libre accès immédiat mène à 25% plus de consultations que les articles publiés avec une barrière à l’accès pendant la première année.

Le libre accès et la diversité géographique du lectorat

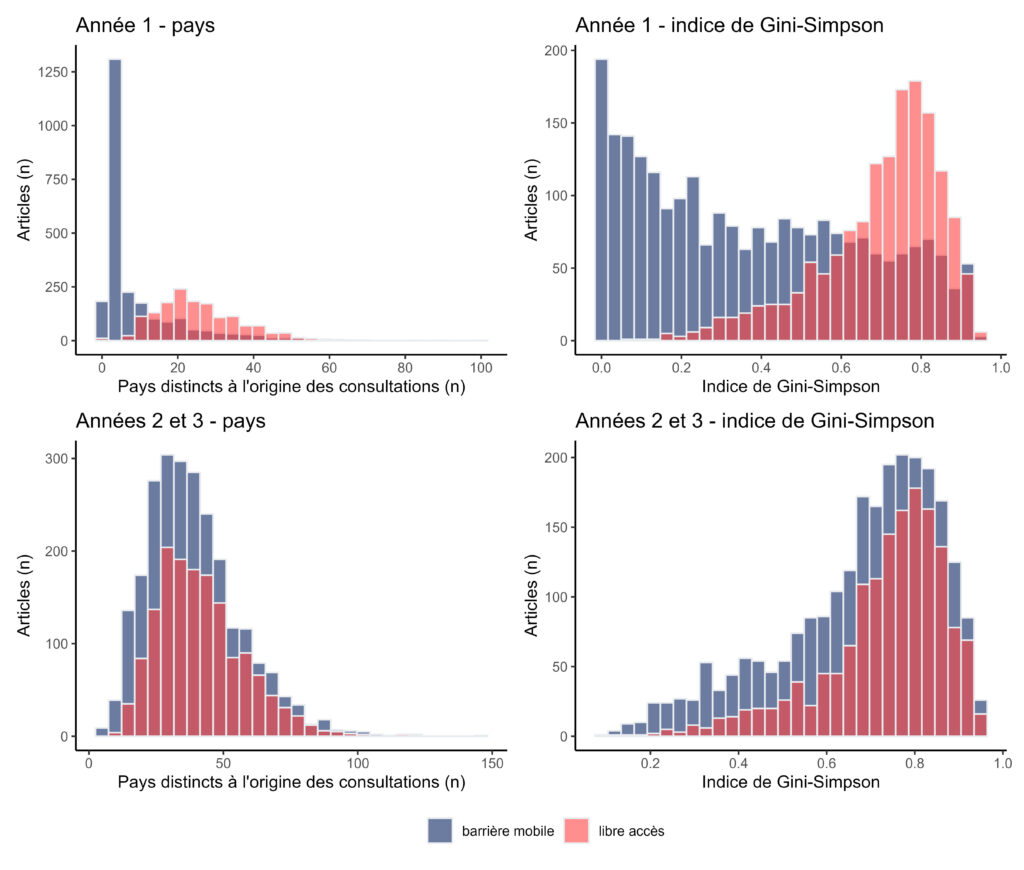

Et qu’en est-il de la diversité géographique du lectorat ? Pour la comprendre, nous avons analysé les pays des institutions abonnées, ainsi que les pays associés aux adresses IP des internautes sans abonnement. Dans un premier temps, l’analyse ne considérait que la première année de diffusion, en distinguant le contenu en libre accès et celui avec une barrière. Nous avons alors pu identifier que le libre accès mène à une plus grande diversité géographique du lectorat, avec une valeur médiane de 23 pays différents accédant au contenu en libre accès, contre seulement quatre pays pour le contenu sous embargo (Figure 3). Ce résultat pourrait théoriquement s’expliquer par le fait que les articles en libre accès obtiennent d’office un plus grand nombre de consultations. Afin de compenser cet effet potentiel, nous avons également calculé, pour chaque article, l’indice de Gini-Simpson, un indice de la diversité couramment utilisé. Ici, l’indice Gini-Simpson définit la probabilité, exprimée de 0 à 1, que deux personnes consultant le même article habitent dans des pays différents. Les indices calculés confirment que la diversité en matière d’origine géographique des consultations est nettement plus élevée pour les articles en libre accès, avec un indice médian de 0,74, comparé à 0,33 pour le contenu publié derrière barrière mobile (Figure 3).

Une fois la barrière de 12 mois levée, la diversité géographique des visiteur·euse·s des articles « libérés » augmente nettement. Lors des deux années suivant la tombée de la barrière, la valeur médiane du nombre de pays passe de 4 à 36, et la médiane de l’indice de Gini-Simpson, de 0,33 à 0,72. Ces augmentations suggèrent qu’il y a un potentiel réel pour élargir le lectorat de ces contenus. Toutefois, toujours pour les années 2 et 3 post-diffusion, ces valeurs demeurent inférieures à celles du contenu publié en libre accès dès sa parution. Pour ce dernier, la médiane du nombre de pays est de 39 et la médiane de l’indice de Gini-Simpson, 0,77; un test statistique confirme que les articles initialement publiés en libre accès ont des lectorats significativement plus diversifiés (test de Kolmogorov-Smirnov; p < 0,001).

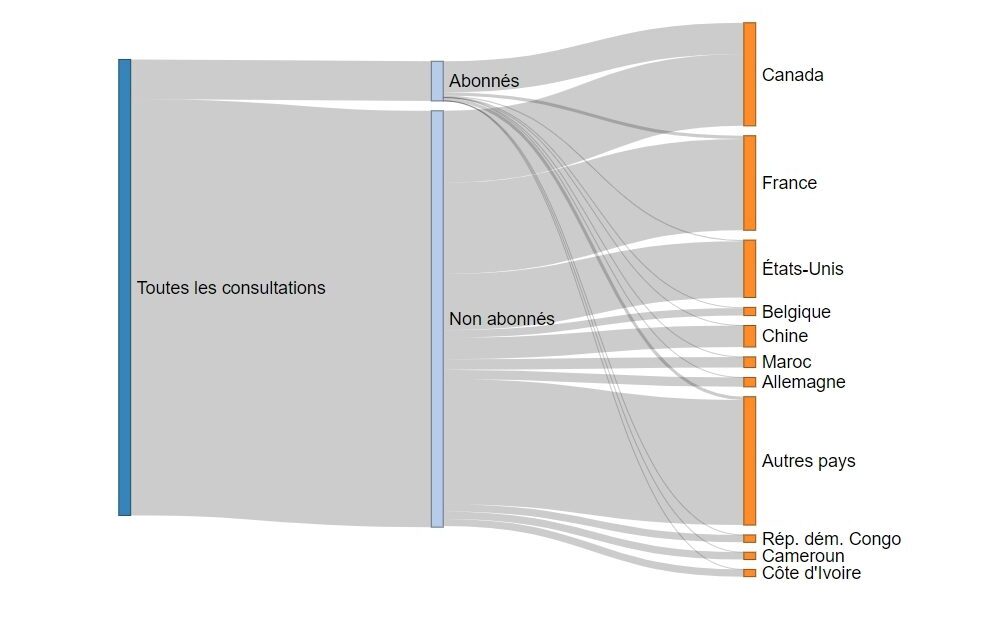

Ces résultats montrent que le libre accès sur Érudit augmente la diversité géographique du lectorat. Ce phénomène s’explique notamment par l’origine géographique des institutions ayant un abonnement : près de 30 % des institutions abonnées sont canadiennes et celles-ci représentent près de 80 % des consultations par abonnés. En revanche, pas moins de 91 % des consultations sur Érudit ont été effectuées sans recours à un abonnement (Figure 4), et ces consultations proviennent d’origines géographiques très diversifiées : davantage de la France, à 22 %, que du Canada, à 17 %, alors que 14 % viennent des États-Unis.

Les tendances de consultation en contexte

Que signifient ces résultats ? D’abord, il faut souligner qu’un indicateur comme la consultation est imparfait, car il représente un engagement relativement faible avec le contenu. Une consultation ne mène pas forcément à un apprentissage ou à une réutilisation, ni même à une lecture. Néanmoins, elle pourrait représenter le niveau d’intérêt général pour un sujet, ou, dans le cas où la lectrice ou le lecteur a consulté un moteur de recherche, le niveau de découvrabilité de l’article en question. De plus, une simple consultation d’un article, même s’il s’avère d’un faible intérêt pour le lecteur ou la lectrice, peut mener à d’autres explorations de la revue dans laquelle l’article est publié ou de la plateforme d’Érudit en général. Un fort rayonnement d’un article dès sa publication est bénéfique pour la revue, par exemple afin de sécuriser son financement, et pour les auteur·trice·s, pour démontrer rapidement leur contribution à la recherche, ce qui peut être déterminant dans le cadre d’un concours, d’une demande de subvention ou d’un processus de promotion. Le rayonnement international accordé par le libre accès est d’intérêt pour les organismes soutenant la recherche nationale, en premier lieu les Fonds de recherche du Québec et le Conseil de recherches en sciences humaines, ainsi que les revues dans lesquelles elle est publiée. L’impact marqué des articles publiés sans barrière devrait mobiliser encore davantage ces organismes afin d’aider plus de revues à passer au libre accès – et de le faire en maintenant une viabilité financière et organisationnelle.

Dans le contexte de la publication en sciences sociales et humaines au Canada, nous avons démontré que le libre accès a un effet mesurable et significatif sur la consultation. Voilà un résultat qui pourrait encourager davantage de revues à adopter ce mode de publication, au bénéfice des auteur·trice·s, du lectorat national et international et, par conséquent, la circulation des nouvelles connaissances.

Méthodologie détaillée

L’échantillon était composé d’articles de recherche diffusés sur la plateforme d’Érudit en 2018 et 2019 et n’ayant pas été diffusés ailleurs avant 2017, pour un total de 3988 articles. Les consultations ont été quantifiées selon la norme COUNTER R5. Nous avons utilisé un modèle binomial négatif généralisé afin de décrire la relation entre les différentes caractéristiques des articles et les nombres de consultation. Ce modèle est particulièrement adapté pour les cas où les valeurs de la variable dépendante suivent une distribution de type « Poisson », c’est-à-dire un fort nombre de petites valeurs, et très peu de valeurs très élevées. Les variables indépendantes incluaient, en plus du type d’accès (ouvert/barrière mobile de 12 mois), la discipline de la revue, la langue de publication de l’article, la portée thématique de l’article (locale/nationale ou générale), les origines des affiliations (au moins une affiliation canadienne/internationale seulement), l’origine d’attribution du DOI (Érudit/ailleurs), le type de traitement de l’article aux fins de diffusion sur erudit.org (complet/limité), l’absence/présence d’un résumé, l’absence/présence de mots-clés et le nombre de références dans la bibliographie. Le modèle retenu a été sélectionné selon le Critère d’information d’Akaike et la performance du modèle à été évaluée en assurant l’homogénéité de la variance et l’absence de colinéarité entre les variables indépendantes.

¹ Huang, C.-K., Neylon, C., Montgomery, L., Hosking, R., Diprose, J. P., Handcock, R. N., & Wilson, K. (2024). Open access research outputs receive more diverse citations. Scientometrics, 129(2), 825‑845.

https://doi.org/10.1007/s11192-023-04894-0

² Gingras, Y. (2014). Les dérives de l’évaluation de la recherche. Du bon usage de la bibliométrie. Paris : Raisons d’agir.

³ Parmi le contenu « librement accessible », nous comptons tout le contenu diffusé depuis plus d’un an sur Érudit, en plus du contenu plus récent publié dans une revue en libre accès.

⁴ Selon l’Office québécois de la langue française, la découvrabilité se définit comme le « [p]otentiel pour un contenu, disponible en ligne, d’être aisément découvert par des internautes dans le cyberespace, notamment par ceux qui ne cherchaient pas précisément le contenu en question. »

Envie d’en savoir plus sur le libre accès? Consultez toutes les nouvelles du libre accès chez Érudit.